La rete siamo noi è lo slogan di Slow Fish 2017, la manifestazione che si tiene a Genova dal 18 al 21 maggio prossimi. Una rete fatta di piccoli pescatori locali, pionieri dell’acquacoltura, gastronomi e chef. Parte della rete siamo anche noi, studenti UNISG, che le risorse più preziose del mare e della tavola le studiamo ogni giorno e le conosciamo attraverso i viaggi didattici: esperienze uniche, che ci permettono di entrare in contatto con le comunità locali e con gli operatori del settore.

Ma come si pesca oggi nelle acque del mondo? E quando la pesca è davvero sostenibile?

Due storie che ho scoperto lo scorso anno durante i nostri viaggi, frammenti di realtà complesse e difficili, ce lo raccontano.

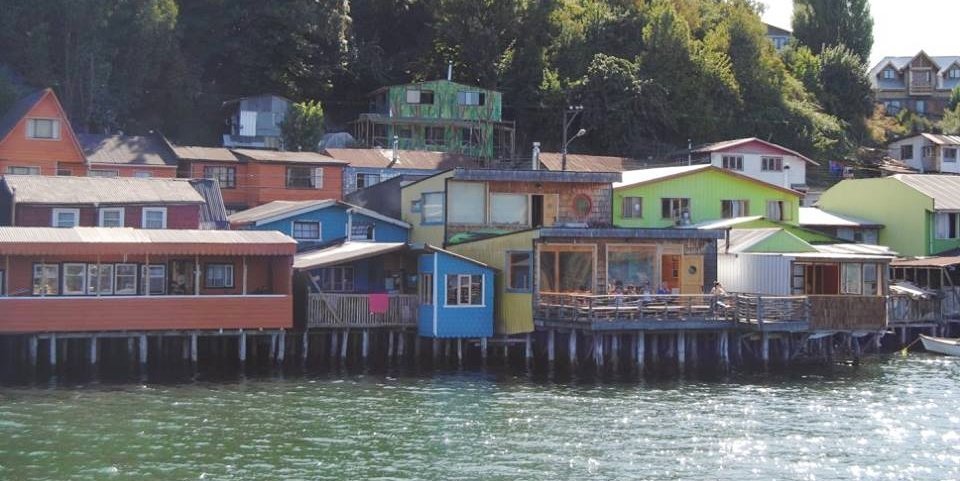

Cile, febbraio 2016. Los Lagos. Jorge è un pescatore, tornato qui dopo anni trascorsi sui pescherecci del Giappone. È arrabbiato. “L’acqua è torbida e sporca, colpa dei mangimi usati negli allevamenti di salmone”, dice mentre a colpi di remi spinge la sua barca di legno verso le gabbie disseminate lungo la costa. “Oggi pesco solo qua perché è l’unico punto dove diversi pesci abboccano all’amo. Tutti in quest’area perché sono attratti dal nutrimento artificiale”.

Il problema principale dell’acquacoltura, lo verifichiamo in questa regione del Cile meridionale (che comprende l’isola di Chiloè e il lago Llanquihue, il più grande del paese) è che una grande percentuale di sostanze usate come mangime si disperde fuori dagli allevamenti, diventando nutrimento per altri pesci o sedimento. Facile intuire come questo alteri la catena alimentare e l’ecosistema, rendendo il mare saturo e riducendo la sua capacità di assorbimento di CO2.

Ci dice ancora Jorge: “Quando ero piccolo l’acqua era trasparente, tutti qui sulla costa uscivano a pesca e ognuno conosceva le zone popolate dai diversi banchi dei pesci”. Oggi qui non è rimasto più nessuno, a parte Jorge e pochi altri pescatori anziani. Che si sono adattati, hanno imparato a convivere con la nuova realtà ittica da cui traggono l’unica possibile e modesta fonte di reddito.

A un paio di ore di auto, altri pescatori hanno trasformato la rabbia in lotta. Hanno formato una cooperativa allo scopo di lottare contro lo sfruttamento degli uomini e delle risorse. Vogliono sottrarsi al ricatto delle grandi imprese che fungono da intermediari e si arricchiscono vendendo sui mercati europei il pesce catturato con i metodi tradizionali a prezzi analoghi a quello di allevamento, senza alcun tipo di etichettatura, certificazione o riconoscimento di qualità e soprattutto senza alcuna ricaduta positiva per il reddito delle comunità locali di pescatori.

Con una piccola flotta di barche tradizionali, oggi i soci della cooperativa pescano quantità sostenibili di merluzzo e chancharro, che iniziano a vendere a ristoranti locali, al giusto prezzo. Durante il viaggio abbiamo assaggiato del merluzzo fritto e impanato con una granella di nocciole autoctone, un sapore unico!

Kenya, novembre 2016. Il lago Baringo, dopo il Turkana, è il più settentrionale della Rift Valley in Kenya. Mama Raymond è l’unica donna sull’isola di Kokwa, nel mezzo del lago, a praticare la pesca di tilapia, un pesce che ha rischiato l’estinzione in queste acque per via dell’eccessivo prelievo, senza alcun rispetto dei tempi di riproduzione della specie.

Pochi anni fa, alcuni privati hanno iniziato a dedicarsi all’allevamento: la riproduzione e la crescita dei pesci avviene in vasche e una volta che il pesce è grande abbastanza viene rilasciato nel lago. Così i pescatori della zona possono continuare a svolgere la loro attività.

Noi li incontriamo sulle loro barchette di legno sotto il sole di mezzogiorno, stanno tornando a riva dopo una lunga mattinata di lavoro. Mama Raymond è l’unica a possedere una barca a motore e lascia che gli altri suoi colleghi si attacchino per dargli un passaggio, “Siamo una famiglia, siamo dello stesso villaggio e per noi è importante aiutarsi sempre”, dice.

Non vi è rivalità o competizione. “ La mattina all’alba usciamo con le nostre barche e non sappiamo quanto lontano dobbiamo andare per trovare del pesce ” continua. “Inoltre nel lago ci sono ippopotami e coccodrilli e per lavorare dobbiamo vedercela anche con loro” aggiunge con un tono determinato. Il lavoro è molto duro e fisico e soprattutto per una donna, l’unica donna, è un punto di forza e riconoscimento da parte del resto del villaggio. Loro, oltre al consumo personale nel villaggio, vendono il pesce ai ristoranti locali e noi abbiamo avuto il piacere di assaggiarlo, intero e fritto accompagnato da un delizioso ugali.

Tantissime ancora sono le storie di piccole realtà, in giro per il mondo, di pescatori che non si arrendono e continuano a lavorare secondo i metodi della tradizione, portando avanti le tecniche insegnategli dai loro padri. A Slow Fish ci saranno pescatori da tutto il mondo che porteranno la loro esperienza diretta per arricchirsi di nuove conoscenze e innovazioni, ma soprattutto per far conoscere la loro quotidianità e passione, motore del sistema alimentare odierno che resiste e sfida l’industria.

Alessandra Altimare